Le camp

Contrôler

L’ouverture des premiers camps, dans les Pyrénées-Orientales, vise à gérer dans l’urgence l’arrivée massive des réfugiés, hommes, femmes, enfants, militaires et civils, en provenance d’Espagne. Mais ce projet se double immédiatement d’une volonté de tri et de contrôle sur des populations qui inspirent la méfiance : anarchistes, communistes, combattants des Brigades internationales…

On désarme les arrivants, et on classe les internés selon différents critères, qui évolueront au fil des années. L’ouverture de nouveaux camps glisse ainsi progressivement vers une spécialisation des lieux : camps de femmes, camps pour les familles, camps pour les travailleurs, camp-hôpitaux...

Paul Senn, PFF ©MBA Berne. Dép. GKS

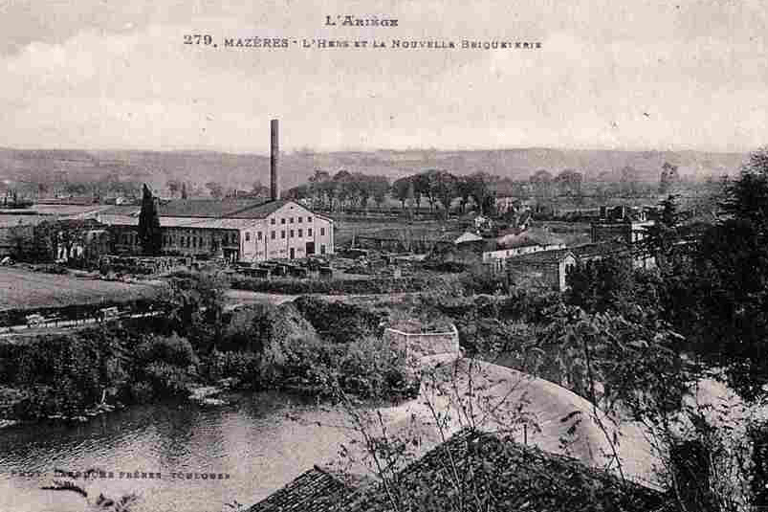

Le camp du Vernet ouvre le 9 février 1939 avec la volonté d’y transporter environ 10 000 hommes parmi les combattants arrivant d’Espagne, et notamment les effectifs restants de la 26ème division Durruti. 5000 autres sont orientés vers l’ancienne briqueterie de Mazères, à quelques kilomètres de là. Parallèlement, d’autres détenus provenant des camps et des prisons de la côte méditerranéenne, qualifiés de « fortes têtes » et d’« extrémistes », viennent grossir les effectifs du camp du Vernet d'Ariège. De nombreux combattants des Brigades Internationales sont transférés du camp de Gurs, Basses Pyrénées, vers celui du Vernet.

Carte postale sans date : Mazères - L’Hers et la nouvelle briqueterie

Avec le camp de Rieucros, en Lozère, où sont rassemblées les femmes, le camp du Vernet est considéré comme un camp de concentration à vocation disciplinaire. Ce « camp répressif pour étrangers suspects » est un cas unique en France :

« Il n'y a pas lieu de faire régner, dans les camps de Gurs, d'Argelès, de Rivesaltes ou des Milles, une discipline aussi stricte qu'au Vernet où se trouvent des repris de justice et des extrémistes ».

Vichy. Ministère de l'Intérieur. Circulaire du 17 janvier 1941

Les internés y sont traités comme des criminels, et ce même lorsque la raison de l’internement n’est pas toujours claire, ni pour l’interné, ni pour la direction du camp. L’organisation y est militaire, bien que le camp soit géré par le ministère de l’Intérieur, et l’appel est réalisé dans des conditions extrêmes au moins quatre fois par jour. Pouvaient s’y ajouter des appels impromptus, au bon vouloir des gardiens, à toute heure du jour ou de la nuit.

À leur arrivée, les internés ont les cheveux tondus à ras et ils sont photographiés. Les châtiments corporels et les punitions sont fréquents. Le travail y a une fonction utilitaire, mais aussi répressive.

Igor Jasinski, 1939-1941 ©Coll. Amicale du camp de concentration du Vernet d’Ariège.

Photo anthropométrique, Camp du Vernet. ©Coll. Amicale du camp de concentration du Vernet d’Ariège.

L’organisation interne vise à séparer les « meneurs », éviter la création ou la perpétuation de cellules de résistance et briser les volontés de rébellion. Les inspecteurs détachés, en charge de la police du camp, contrôlent les visites et les colis, constituent des dossiers individuels sur les internés et font en sorte que les internés en permission à l’extérieur du camp ne puissent prendre des contacts à cette occasion.

La surveillance de « l’état d’esprit » est un sujet pris au sérieux qui fait l’objet d’un paragraphe obligatoire dans les rapports mensuels des directeurs de camps. À ces fins, la direction utilise les dissensions entre les groupes pour diviser les internés.

Le parti libertaire espagnol aide même les autorités en empêchant toute recrudescence de l'activité communiste. Il est cependant à surveiller étant donné le rôle joué par ce parti dans la politique espagnole. […] Étant donné la composition politique du camp, il est indispensable de se servir des uns pour lutter contre les autres. Cela ne va pas sans risque certes mais, pendant qu'ils sont occupés à lutter entre eux dans le camp, ils se gênent mutuellement et leur action vers l'extérieur est en quelque sorte paralysée.

Rapport mensuel de la direction du Camp du Vernet d’Ariège, janvier 1942

Le manque criant de tous les biens de première nécessité facilite pour la direction du camp la possibilité de céder de petites faveurs en échange de services comme la surveillance de certains internés ou groupes d’internés. Dans chaque baraque, un chef de baraque est responsable de l’ordre et de la discipline et rend des comptes aux autorités du camp.

A partir de septembre 1939, la division du camp en quartiers permet de créer des sous-sections, séparées par des barbelés, facilitant le contrôle des internés.

Carlos Duchatellier ©Coll. Amicale du camp de concentration du Vernet d’Ariège.

Contact

© 2024. Création Agences Jaïka & Mementa

Cette exposition est constituée de 15 panneaux. Son prêt est gratuit, il est cependant obligatoire de l'assurer pour la durée de son utilisation, en incluant les jours de transport aller & retour. Sa valeur est de 1300 €. Vous devrez laisser un chèque de caution de 150 € qui vous sera rendu après retour et vérification. Le transport aller & retour est à la charge de l'emprunteur.

Exposition en prêt

Ils ont soutenu le projet

© 2024. Création Agences Jaïka & Mementa

Mairie de Bonnac

Mairie du Vernet