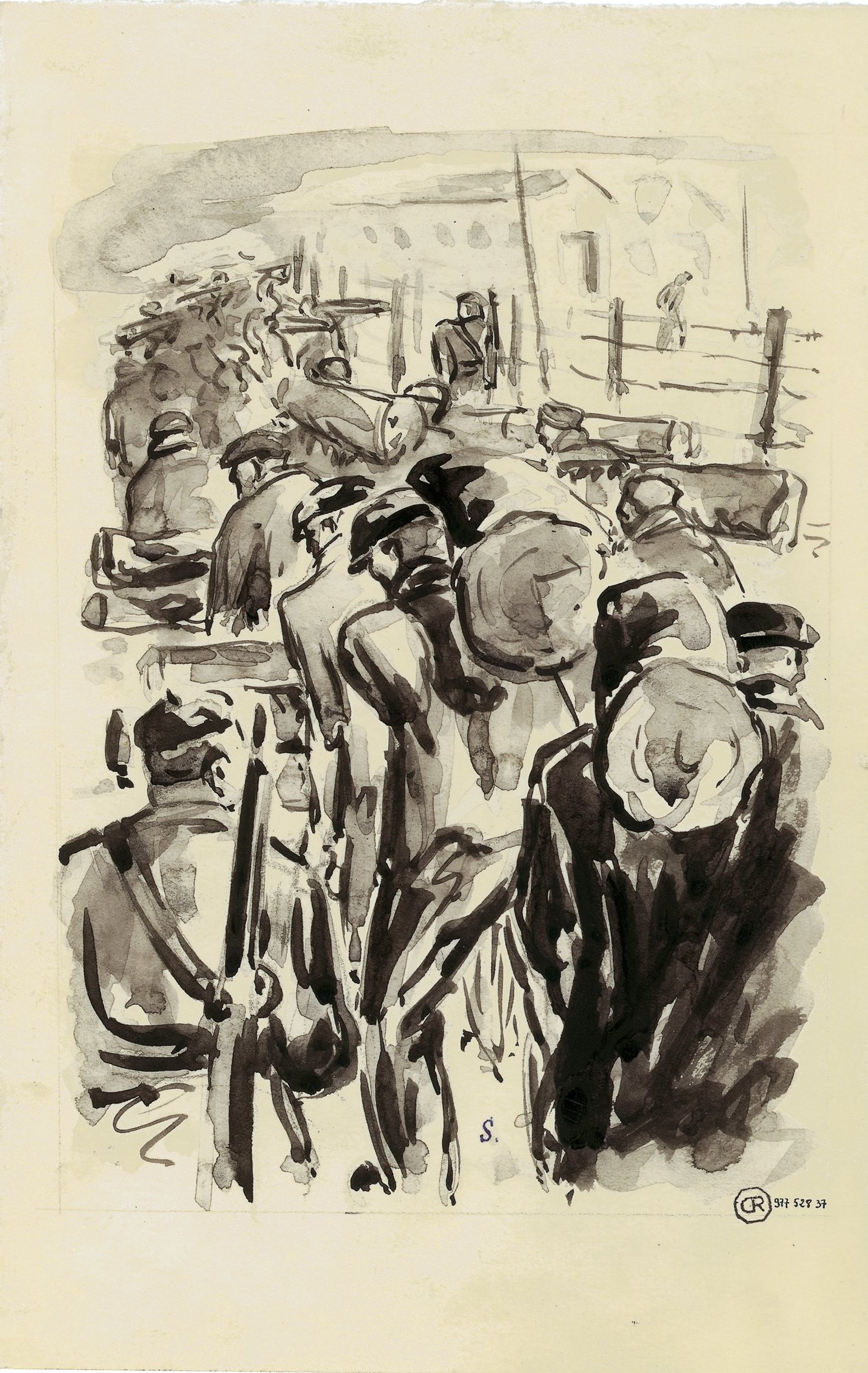

Le camp

Partir

Les camps français s’ouvrent dans un contexte chaotique dû notamment à l’absence d’anticipation par les autorités. Leur fonctionnement est soumis à de multiples règles, régulièrement remises en question par les événements politiques et appliquées avec plus ou moins de zèle par les strates administratives qui interprètent ces directives. Le transfert des camps d’une gestion par l’autorité militaire à une gestion par le ministère de l’Intérieur ne facilite pas la clarification de ces différents règlements.

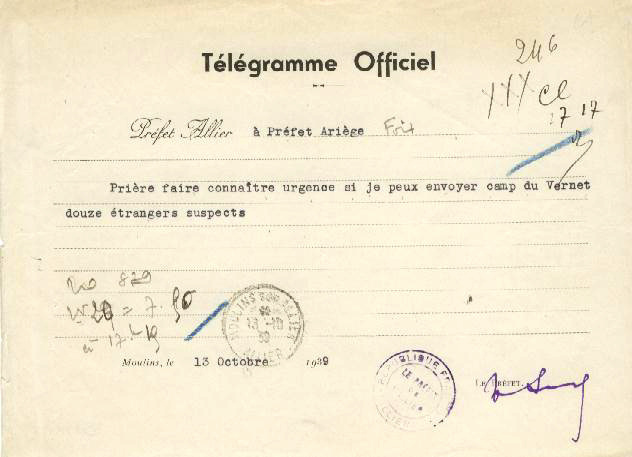

Dans ce contexte, les critères d’entrée et de sortie du camp sont parfois clairement identifiables, obéissant à des textes précis, des négociations diplomatiques ou des besoins en force de travail. Mais il peuvent aussi être arbitraires ou impossibles à définir. Les internés ne savent parfois pas quel est le critère de leur internement, et à plusieurs reprises, la direction du camp du Vernet se plaint de ne pas connaître le motif de la présence de certains internés dans le camp.

Télégramme Officiel adressé au Préfet de l’Ariège par le Préfet de l’Allier le 13 octobre 1939. ©Association Philatélique de Rouen et Agglomération

Les départs les plus massifs concernent les transferts entre camps. Le système de tri et de contrôle implique en effet une typologie de camps qui évolue progressivement et amène des déplacements de groupes d’internés vers d’autres lieux d’internement. Du 20 au 22 septembre 1939, 7 276 Républicains Espagnols sont transférés vers le camp de Septfonds dans le Tarn-et-Garonne. D’autres départs visent à séparer, isoler et punir les internés, comme la déportation de 98 « étrangers indésirables » vers le camp de concentration de Djelfa en Algérie, le 22 mars 1941. Les transferts vers d’autres camps peuvent également se faire à la demande des internés, qui cherchent à faciliter leurs formalités de départ (en demandant un transfert vers le camp des Milles, par exemple) ou à se rapprocher de leur famille.

On peut cependant classer les départs du Vernet d'Ariège en différentes catégories éclairant notamment les grands mouvements de population au sein du camp.

Vers les camps de la mort

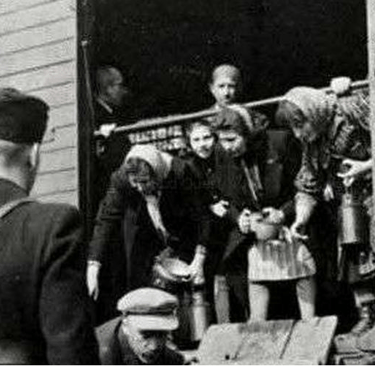

Sur les 55 convois qui partent du camp du Vernet d’Ariège entre le 25 juillet 1940 et le 30 juin 1944, une majorité d’internés est déportée vers des camps de travail, des camps de concentration allemands ou dans le cadre de rapatriements forcés. Mais à partir de 1942, le camp devient aussi un camp de transit pour les familles juives raflées en Ariège et alentours. Le Vernet d’Ariège devient alors une étape vers le centre de mise à mort d’Auschwitz-Birkenau.

779 hommes, femmes et enfants partent du camp du Vernet, où ils sont isolés dans un quartier séparé. Cette arrivée ne manque pas de choquer profondément les internés, ce que note le commandant du camp dans son rapport d’août 1942 :

Une grande effervescence s’est manifestée dans tous les quartiers à l'arrivée du nouveau contingent d’hébergés israélites, arrivée qui a provoqué de nombreux commentaires. Cette mesure est fortement critiquée et a suscité chez les internés une réprobation générale surtout en ce qui concerne l'internement des femmes et des enfants.

Rapport bimestriel du commandant du camp, juillet-août 1942. ©AD09 5W130

Grâce aux efforts déployés par les membres des oeuvres de secours, 46 enfants, raflés au Château de la Hille, sont sauvés de la déportation. Le 27 août 1942, les gendarmes raflent en effet de jeunes adolescents et des membres de l’équipe dans cette colonie placée sous la protection de la Croix Rouge Suisse-Secours aux Enfants.

La directrice de la colonie, Rösli Näf, alerte Maurice Dubois, directeur local de la Croix Rouge Suisse, à Toulouse. Puis elle se rend au camp du Vernet afin de retrouver « ses enfants », avec la ferme attention de ne pas les quitter.

Réunion des employés de l'aide à l'enfance au château de La Hille, Montégut-Plantaurel près de Toulouse, France, 1941 ©Swiss Red Cross Archive, Roland Böhlen, March 29, 2016

Maurice Dubois se rend à Vichy, menaçant de fermer tous les centres de la Croix Rouge Suisse en France, tandis que son épouse Eleanor part pour Berne au siège de la Croix Rouge Suisse, afin d’obtenir la libération de leurs protégés et demander que les enfants de leur colonie reçoivent le droit d’asile en France. Suite à cette libération, ils feront leur possible pour faire quitter le pays aux enfants.

Les 45 enfants et les membres de l’équipe du Château de la Hille sont relâchés et sauvés. Un autre enfant, Isi Véléris, raflé à Aulus-les-Bains en Ariège, sera également sauvé par sa mère qui va le confier à Rösli Näf. D’autres seront rattrapés par la haine antisémite en essayant de fuir le pays, comme Adèle Hochberger.

Entre août 1942 et mai 1944, 5 convois de déportation partiront vers les camps de la mort. Des familles entières et plus de 40 enfants y sont assassinés. La plus jeune avait 2 ans.

Maurice Dubois, chef de la délégation de Toulouse de la Croix Rouge Suisse - Secours aux Enfants, et son épouse Eleanor. 1942 ©Archives fédérales, Berne

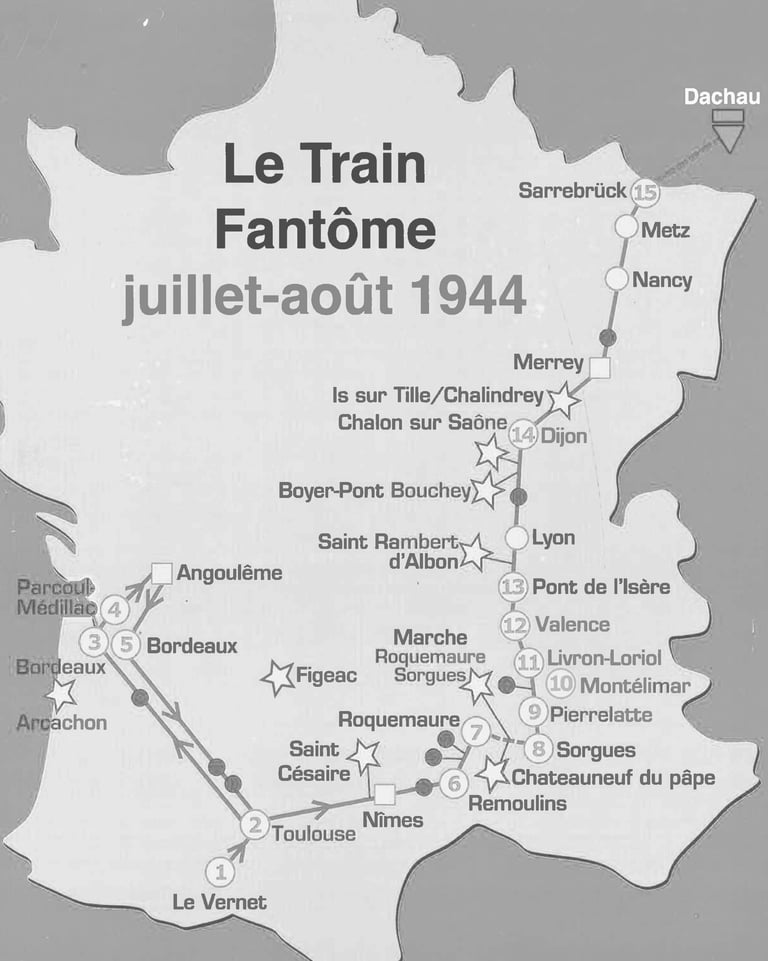

Le train fantôme

Le 10 juin 1944, la 3ème compagnie de l’armée allemande, le Landesschutzen Bataillon 726 prend le commandement du camp de concentration du Vernet d’Ariège. Le 30 juin 1944, les dernières personnes internées, 399 hommes et 4 femmes, sont amenées à Toulouse en camions et en bus. Le 3 juillet 1944, elles sont déportées avec d’autres personnes dans un convoi qui met deux mois à atteindre sa destination. Il atteint le camp de Dachau le 28 août pour les hommes et le camp de Ravensbrück pour les femmes début septembre.

Ce convoi a été appelé par la suite le « Train Fantôme ». Les conditions dans lesquelles les déportés sont acheminés vers l’Allemagne sont dénuées de toute humanité. Le périple de ce convoi long de deux mois, et qui transporte près de 720 personnes, a été émaillé d’évasions, de drames, de décès malgré quelques dons et gestes d’aide de la part de la population lors de certaines haltes.

Embarquement des déportés dans les wagons en gare de Toulouse le 3 juillet 1944. © Photo archives « Sud Ouest »

Nos souffrances augmentaient, le manque d'eau surtout se faisait sentir. Personne n'avait dormi de la nuit ; jamais je n'ai souffert du manque de sommeil comme dans ce train. Il était matériellement impossible que soixante hommes puissent s'étendre dans un espace aussi réduit. Il y avait à peine la place pour s'asseoir et encore fallait-il faire bien attention à ne pas trop allonger les jambes pour éviter de déranger le voisin. Le voisin ! ... Nous nous touchions tous. Jour et nuit notre sueur se mélangeait au contact de nos corps presque nus. À quatre heures du matin l'air nous manquait, la chaleur était aussi forte qu'en plein midi ; le bois du wagon n'avait pas le temps de se refroidir. Cette grossière boîte était une fournaise.

Francesco Nitti – « Chevaux 8 – hommes 70 »

©Amicale des déportés du Train Fantôme

S'évader

Bien que l’organisation du camp mette tout en place pour éviter les évasions, à l’aide d’une surveillance permanente, d’appels plusieurs fois par jour, de multiples rangées de barbelés et de dissuasion par la violence, plusieurs centaines d’internés parviennent à s’évader du camp.

Une grande partie de ces évasions est organisée par la cellule communiste qui se structure à l’intérieur du camp et permet de faire entrer dans la clandestinité d’anciens internés pour qu’ils jouent un rôle clé dans la Résistance. Les évasions nécessitent en effet des moyens financiers, des contacts à l’extérieur du camp et un réseau à l’intérieur.

Bon nombre d’évasions échouent, entraînant parfois le décès de l’interné, comme c’est le cas de Léo Dallinger.

Les transferts entre camps et les déportations sont des opportunités de tenter de s’évader qui n’en restent pas moins dangereuses, comme on peut le voir avec l’épisode du Train fantôme.

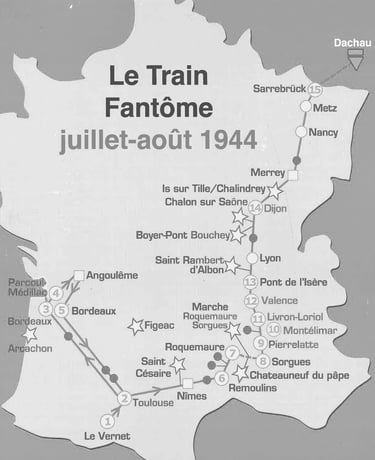

Franz Josef Brummer, après son évasion du camp du Vernet et avant sa déportation vers Auschwitz-Birkenau. Ancien officier de cavalerie allemand, militant anti-nazi, il est interné au Vernet en tant qu’activiste politique. Malgré son évasion réussie, qui lui permet de se cacher, de travailler et de poursuivre ses activités de résistance dans la région de Périgueux, il est arrêté en 1943 et transféré à Drancy, d’où il est déporté vers Auschwitz-Birkenau. ©USHMM. Provenance : Ingeborg Price

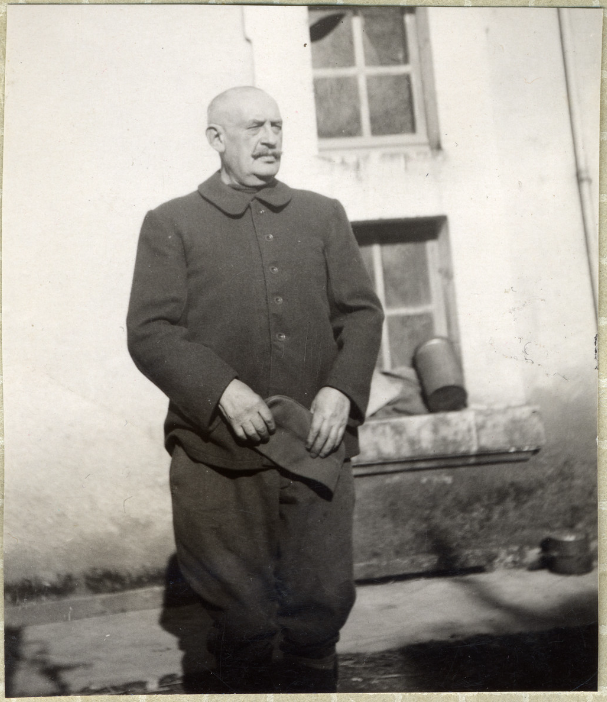

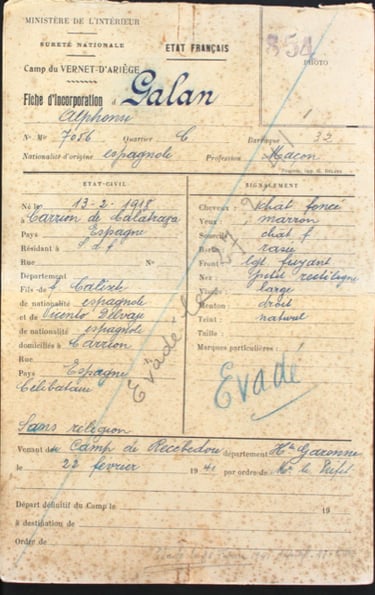

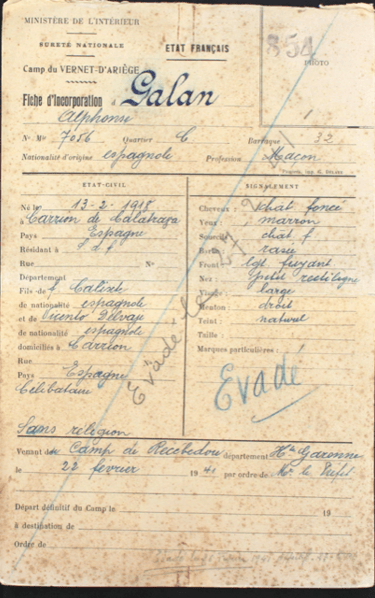

Fiche d’internement d’Alphonse Galan, portant la mention « Evadé » ©AD09

312

Selon les recherches de l'Amicale, c'est le nombre de personnes qui se sont évadées du camp

Partir travailler

Si les internés travaillent déjà à l’intérieur du camp, différents chantiers à l’extérieur viennent puiser dans cette force de travail très bon marché. Les internés sont recrutés comme prestataires sur une base présentée comme « volontaire » et transférés vers les zones de travail.

À proximité du Vernet d’Ariège, le Groupement de Travailleurs Étrangers (GTE) de Saint-Jean-de-Verges emploie les hommes dans les usines de la zone (Auzat et Tarascon sur Ariège), les travaux publics, le bâtiment, l’agriculture et les forêts. Ils sont logés dans des baraquements provisoires.

La notion de départ volontaire est complexe car les motivations des internés qui optent pour le travail sont d’ordres divers, a fortiori lorsqu’il s’agit de mettre sa force de travail au profit des chantiers allemands.

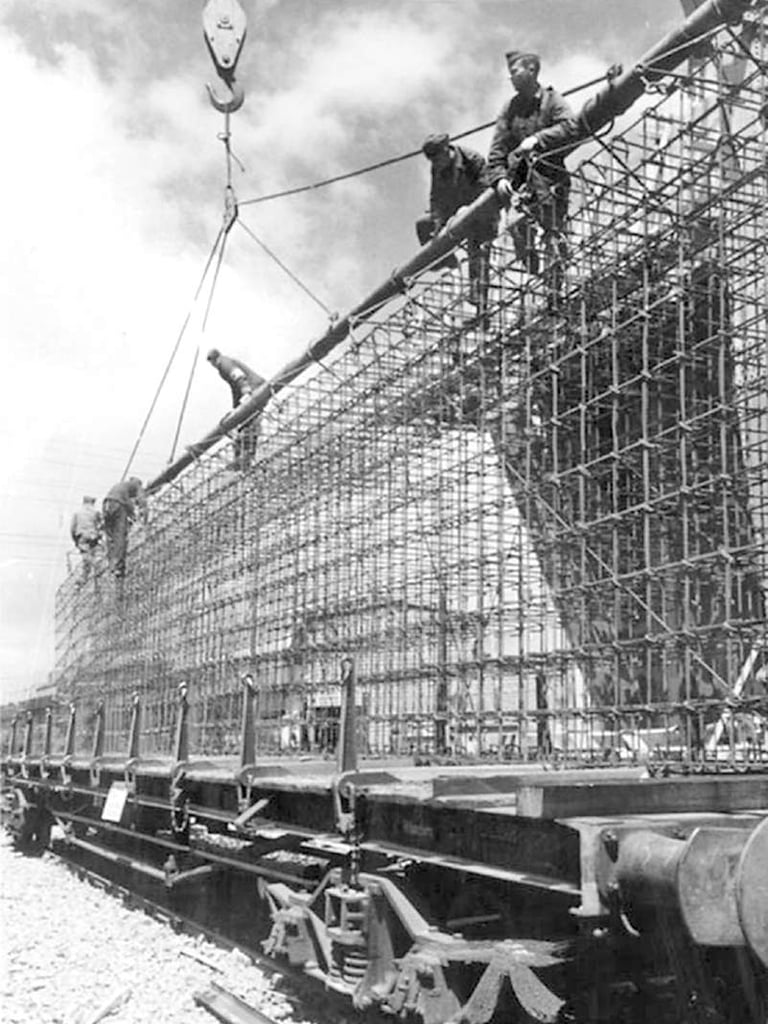

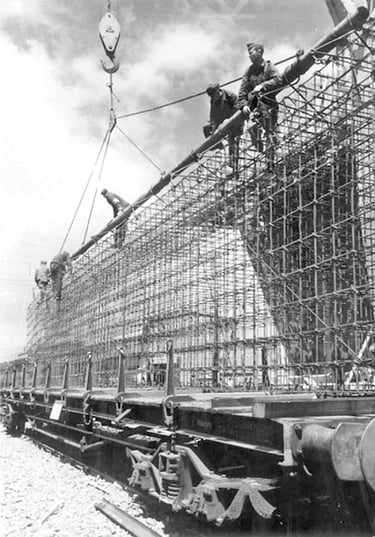

Il y a eu des volontaires et des semi-volontaires qui sont partis pour travailler sur les chantiers de l’Atlantique. Il y a eu une propagande énorme pour inciter les internés à partir volontairement, et quelques uns sont partis, pour travailler pour les entreprises allemandes et françaises qui travaillaient sur le front de l’Atlantique.

Angel Sanchez, interné en 1942-1943

Le calcul est complexe pour les internés qui ont à faire ce choix, car si les conditions d’existence peuvent difficilement sembler pire ailleurs, travailler pour l’occupant allemand est un choix que peu sont prêts à accepter. Pourtant, quitter le camp et transiter par Bordeaux pour rejoindre son affectation de travail peut présenter de nombreuses occasions d’évasion.

Les internés envoyés sur les chantiers de l’ « organisation Todt » ne sont pas libérés, mais transférés. La pression est grande pour inciter les enrôlements de travail et les commissions qui sillonnent les camps pour recruter de la main d’oeuvre passent à de nombreuses reprises au camp du Vernet. Muni d’objectifs chiffrées, l’office de placement allemand complète les effectifs si le nombre de volontaires n’est pas au rendez-vous. On compte 1221 internés en provenance du Vernet enrôlés sur les chantiers Todt.

À partir de 1944, les effectifs du Service du Travail Obligatoire (STO) étant en-deçà des prévisions, celui-ci s’étend aux camps et prisons et concerne aussi les étrangers. Ainsi, à quelques semaines de la fermeture du camp, le 27 mai 1944, 387 internés sont sélectionnés au Vernet : 153 partent pour l’Allemagne et 234 pour des chantiers dans la France occupée.

Construction du mur de l’Atlantique, 1943. ©Bundesarchiv, Bild 183-2005-0901-507.

La commission allemande est passée comme un aspirateur ne laissant que les inaptes réels ou imaginaires. Destination : Allemagne ou zone occupée. Il y a un certain temps, ces messieurs venaient avec des brochures publicitaires assez alléchantes et des sourires encourageants. Cette fois les mitraillettes tiennent lieu de prévenance. Je crois que ça presse pour eux en ce moment.

Lettre d’un interné espagnol, interceptée par la censure

Parmi les 387 internés partis le 27 mai 1944, 40 sont envoyés vers Aurigny. Ce camp de travail géré par l’occupant nazi dans les îles anglo-normandes a déjà fait l’objet de quatre convois entre la fin de l’année 1942 et le début de l’année 1943, totalisant 396 départs. En 1943, le Lager Sylt de l’île d’Aurigny devient un camp de concentration.

Modélisation du camp « Lager Sylt » sur l'ile d'Aurigny en 1944 ©JKERTI

Remis aux autorités

Les internés font l’objet de négociations entre la France et les puissances dont ils sont ressortissants, qui réclament leur retour.

50% de ces retours concernent les Espagnols : 6237 d’entre eux sont renvoyés vers l’Espagne par les autorités de la Troisième République, et 477 autres sont remis aux autorités de l’Espagne franquiste entre juin 1940 et 1942. La France n’hésite pas beaucoup à livrer à ces puissances ennemies des hommes qui ont fui leur pays, y voyant une opportunité de se séparer d’ « indésirables ». Ainsi, le 25 juillet 1940, 178 « étrangers indésirables » sont remis aux autorités allemandes, conformément à l’article 16 de la convention d’armistice.

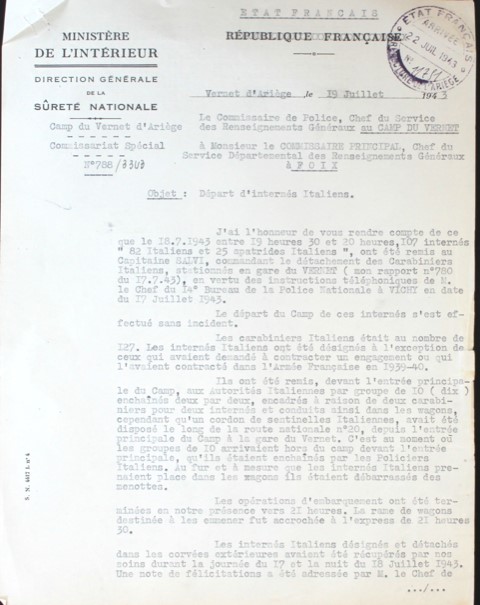

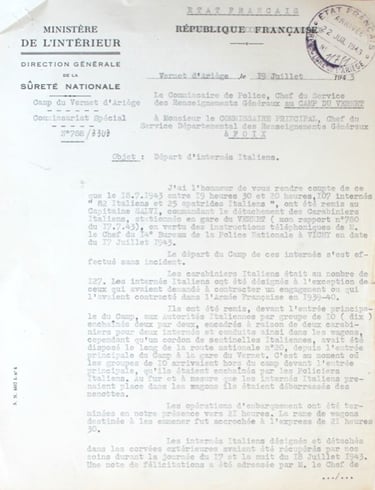

Une clause similaire de la convention d’armistice du 24 juin 1940 (art. 21) servira à justifier, le 18 juillet 1943, le rapatriement forcé de 107 Italiens, encadrés par 127 carabiniers.

Compte rendu du Commissaire de Police du Vernet d’Ariège au Commissaire principal, 19 juillet 1943. ©AD09-5W128

Libérations

Arthur Koestler raconte finement, dans son ouvrage « La lie de la terre », les circonstances de sa libération et nous permet d’en saisir l’absurdité. Lui-même n’en comprend pas les raisons, pas plus qu’il ne comprenait les raisons de sa présence dans le camp.

Son cas n’est pas exceptionnel. De nombreux internés multiplient les démarches en vue de leur libération : sollicitation des consulats en vue d’une émigration, d’un rapatriement. Leurs efforts consistent souvent à faire valoir que la raison de leur internement est sans objet, ce qui est généralement vain face à une administration inquiète et procédurière.

1 545

C'est le nombre de libérations notées à ce jour sur les registres du camp.

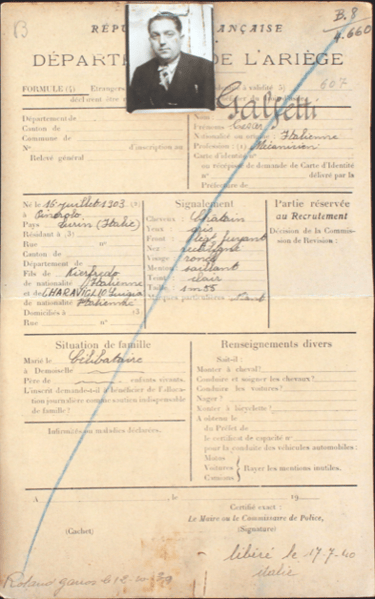

Fiche d’internement de Caesar Galfetti, portant la mention « libéré le 17.7.1940 ». ©AD09

Mourir au camp

Le camp ouvre le 9 février 1939 mais le premier décès recensé est noté à la date du 4 mars 1939. 18 décès sont enregistrés ce même mois. On peut raisonnablement supposer que les décès antérieurs, que l’on sait nombreux parmi les exilés épuisés, blessés, souffrant du froid et de la faim n’ont pas été inscrits et que les corps ont été inhumés en plein champ aux alentours du camp.

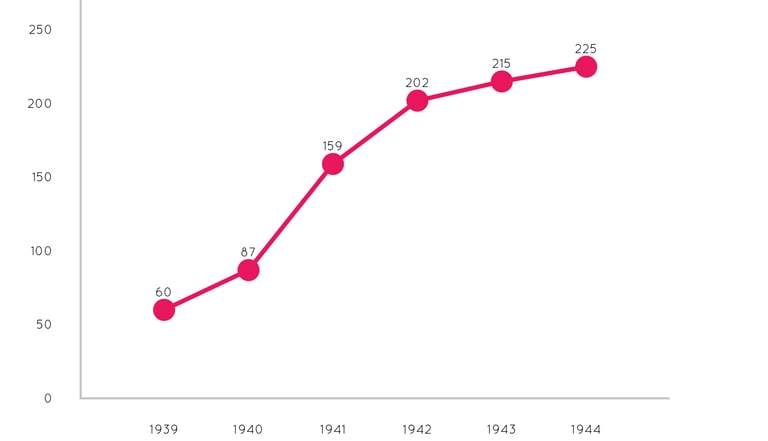

Histogramme cumulé des décès enregistrés au camp du Vernet d'Ariège

On compte à ce jour 225 internés décédés, dont une majorité sont inhumés au cimetière du camp du Vernet d’Ariège. D’autres ont été inhumés dans les communes de rattachement des hôpitaux où ils avaient été admis, ou enterrés au Vernet mais exhumés par la suite.

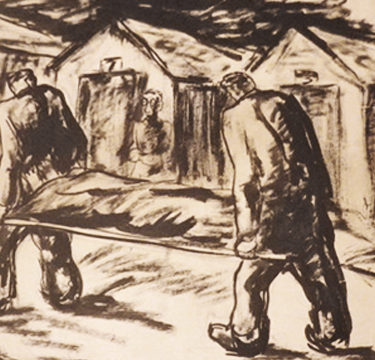

La plupart des décès sont le résultat de la famine, des conditions d’hygiène et de santé déplorables et de mauvais traitements, mais on recense également des internés abattus par les gardiens lors de tentatives d’évasion et plusieurs suicides.

Le plus jeune interné décédé, Ramon Parrera Coletas, espagnol né à Barcelone, avait 16 ans. Il était mitrailleur dans la 26ème division de l’Armée Républicaine espagnole. Le plus âgé, Wolf Wertheim, allemand, avait lui 73 ans.

Derrière le cercueil de Jules, la kommandantur a autorisé le cortège suivant : six internés de chaque quartier, c’est-à-dire dix-huit personnes et, trois autres encore de son ancienne baraque, c’est-à-dire de la nôtre, soit, en tout, vingt-et-une personnes. Notre petit détachement, commandé par un sergent, se compose de sept rangées de trois hommes. Notre sergent ne peut refréner son machinal « Une-deux ! Une-deux ! », quand nous nous mettons en marche. Mais nous ne marchons pas au pas.

À la morgue de l’hôpital, il y a un représentant du rabbin de Toulouse. Jules repose dans le cercueil de bois grossier, déjà cloué. Nous le plaçons sur l’auto du camp et déposons nos couronnes sur les planches de bois brut. Puis l’auto passe lentement le long des baraques de l’hôpital. Tous les malades sont dehors, dans leur habit rayé et sale d’hôpital, ils sont muets, le visage grave, quelques internés espagnols saluent, le poing à la tempe, un vieil homme se signe. Le garde, à l’entrée, présente les armes.

Jules, Friedrich Wolf

Contact

© 2024. Création Agences Jaïka & Mementa

Cette exposition est constituée de 15 panneaux. Son prêt est gratuit, il est cependant obligatoire de l'assurer pour la durée de son utilisation, en incluant les jours de transport aller & retour. Sa valeur est de 1300 €. Vous devrez laisser un chèque de caution de 150 € qui vous sera rendu après retour et vérification. Le transport aller & retour est à la charge de l'emprunteur.

Exposition en prêt

Ils ont soutenu le projet

© 2024. Création Agences Jaïka & Mementa

Mairie de Bonnac

Mairie du Vernet