Édouard HAÏT

Édouard HAÏT

Le portrait d’Edouard Haït est précieux pour comprendre la vie des gardiens au camp du Vernet. Il nous rappelle également que la plupart d’entre eux n'étaient guère mieux lotis que les internés, et que leur rôle est complexe et en demi-teinte.

Né à Odessa en 1907, Édouard Haït émigre en France à la fin des années 1920. Il finit ses études d'ingénieur électricien à Grenoble, travaille à Paris, puis à Toulouse, à partir de 1931. Il se marie en 1933 et a un fils en 1936.

Il est naturalisé en 1938. À la déclaration de guerre, il est mobilisé dans l'infanterie et affecté au camp du Vernet comme interprète pour les langues slaves.

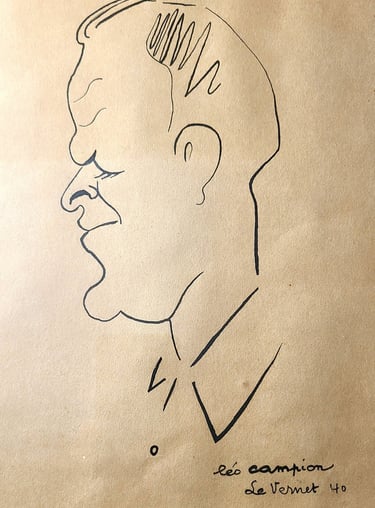

Caricature d’Édouard Haït réalisée au Camp du Vernet. ©Coll. part.

Au Vernet, il fait la connaissance de Georges Sabo et René Jammes qui sont aussi mobilisés au camp. Georges Sabo sera par la suite l'organisateur d'un réseau de résistance dans la région de Revel. Il sera arrêté et mourra en déportation en janvier 1945.

Édouard entretient également de bonnes relations avec le Colonel Duin, commandant du camp en 1939-1940 et avec qui il restera en contact : Duin, tout en étant par la suite commandant de la gendarmerie à Toulouse, avait une activité de résistance.

En 1941, Édouard Haït est menacé par la décision du gouvernement de Vichy de retirer la nationalité française aux personnes naturalisées. C'est encore Duin qui intercède en sa faveur auprès du préfet collaborationniste Léopold Chenaux de Leyritz.

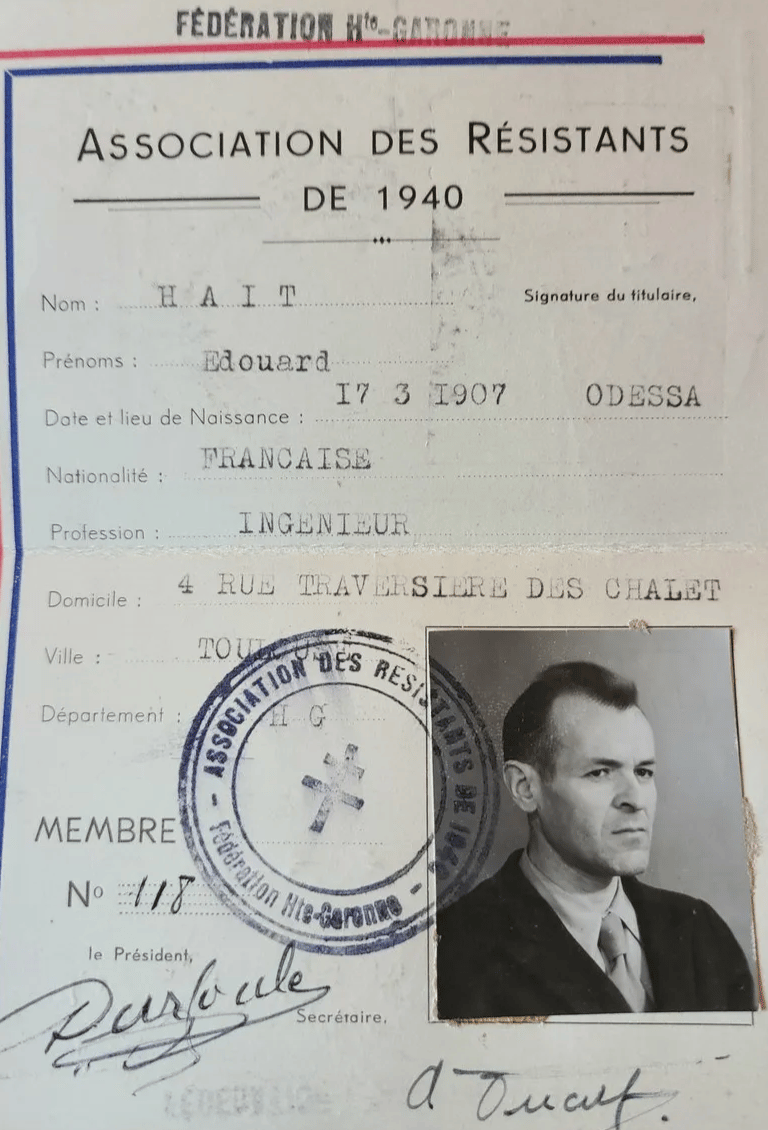

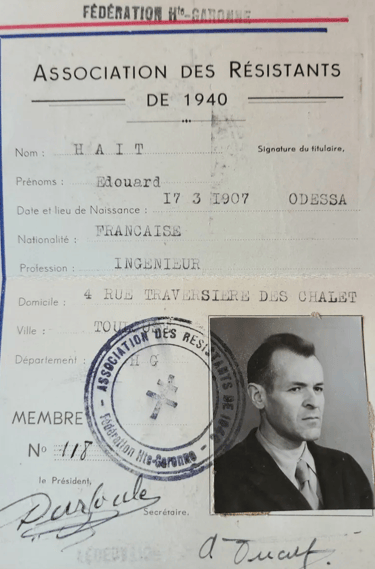

©Coll. part.

Édouard Haït, à droite. Au centre, René Jammes, et à gauche, Robert Dreuilhe. ©Coll. part.

Au Vernet, Édouard se lie aussi avec des internés. Il fait en particulier la connaissance de Sándor Garaï, qui lui dédicacera la pièce de théâtre qu'il a écrite et montée au camp en mars 1940. Si on en croit une lettre que Garaï lui a écrite en 1946, Édouard a très certainement reçu chez lui à Toulouse Marie Rosenfeld, qui deviendra la femme de Garaï, épousée en 1941 au Vernet.

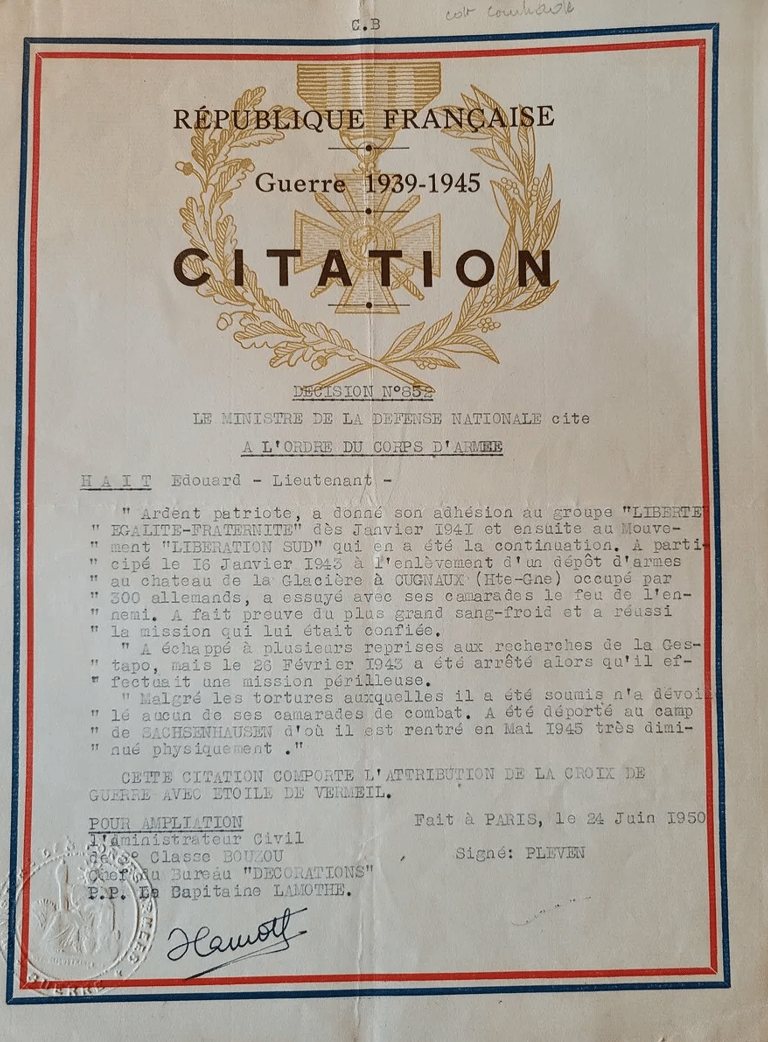

Démobilisé à l'été 1940, Édouard va très rapidement s'impliquer dans des mouvements de résistance : en contact avec Georges Sabo et dans les réseaux Béryl, Liberté-Égalité-Fraternité, Libération-Sud et Kasanga, où il est sous-chef du renseignement. Il est arrêté par la Gestapo, assistée de la police française, en février 1943, sur dénonciation.

Enfermé à la prison Furgole à Toulouse, il est ensuite envoyé à Paris à la prison du Cherche-Midi, à celle de Fresnes, puis à Compiègne, d'où il est déporté au camp de concentration d'Oranienbourg-Sachsenhausen, au nord de Berlin. Il est libéré en mai 1945 après une marche de 12 jours et 150 km en direction de la mer Baltique.

Pour son engagement, Édouard Haït a été nommé Officier de la Légion d'Honneur, Croix de guerre avec étoile de vermeil, Croix du combattant volontaire.

©Coll. part.

Contact

© 2024. Création Agences Jaïka & Mementa

Cette exposition est constituée de 15 panneaux. Son prêt est gratuit, il est cependant obligatoire de l'assurer pour la durée de son utilisation, en incluant les jours de transport aller & retour. Sa valeur est de 1300 €. Vous devrez laisser un chèque de caution de 150 € qui vous sera rendu après retour et vérification. Le transport aller & retour est à la charge de l'emprunteur.

Exposition en prêt

Ils ont soutenu le projet

© 2024. Création Agences Jaïka & Mementa

Mairie de Bonnac

Mairie du Vernet